在刚刚过去的2025年春夏设计周上,全球顶尖设计师不约而同将目光聚焦于“情感化空间”:一面由回收玻璃制成的光影隔断,一盏融入敦煌藻井纹样的智能吊灯,一张用AI算法生成图案的定制地毯……这些作品不仅惊艳眼球,更揭示了一个趋势——室内装饰正从“视觉优先”转向“体验主导”。人们不再满足于“看起来美”,而是渴望“住进去舒服、用起来顺心、想起来安心”。

这种转变的背后,是材料、技术与文化三重力量的共振。以材料为例,传统木材、石材仍在延续经典质感,但新型微晶石、生物基涂料、温感变色织物等创新材质正迅速崛起。它们不仅环保节能,还能随光线、温度甚至情绪变化而呈现不同效果。比如某高端住宅项目中采用的“呼吸墙面”,白天吸收多余湿气,夜晚释放负离子,真正实现“会呼吸的家”。

而在技术层面,BIM建模、VR全景预览、智能家居系统早已成为标配。设计师不再仅凭手绘草图说服客户,而是直接带你“走进”尚未动工的空间,实时更换地板材质、调整灯光色温、模拟不同时间段的自然采光。这种所见即所得的交互体验,极大提升了决策效率与满意度。

更令人振奋的是文化的深度回归。2025年的室内装饰不再是盲目追逐北欧极简或意式轻奢,而是强调“在地性”与“身份认同”。江南水乡的青砖黛瓦被抽象为墙面肌理,川西林盘的院落格局转化为开放式动线,陕北剪纸的吉祥图案跃然于屏风与软包之上。正如一位新锐设计师所说:“真正的高级感,不是堆砌进口品牌,而是让空间讲出属于你的故事。”

这种文化自觉也催生了“新中式”的全面进化。它不再局限于红木家具与水墨挂画的符号堆砌,而是通过现代结构语言重新诠释传统美学。例如,将宋代家具的简约线条与模块化收纳系统结合,既保留文人雅士的清逸气质,又满足都市家庭对功能性的严苛要求;又如,把故宫窗棂的冰裂纹转化为LED灯带的排列逻辑,在夜晚营造出“月照花林皆似霰”的诗意氛围。

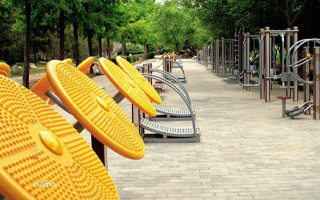

与此同时,公共空间的装饰逻辑也在发生剧变。写字楼不再只是格子间与冷白光的集合,而是引入绿植幕墙、冥想舱、可变色温照明,打造“第三办公空间”;医院候诊区采用低饱和度色彩与吸音软包,配合自然声景播放,有效缓解患者焦虑;就连社区菜市场,也开始用艺术瓷砖、统一导视系统和香氛装置,升级为“烟火气与美学并存”的生活地标。

值得注意的是,可持续理念已从口号落地为行动准则。越来越多项目采用“可拆卸、可替换、可循环”的装饰策略——墙面不用水泥固定,改用卡扣式饰面板;地板选用速生竹材而非珍稀硬木;灯具设计成标准接口,便于未来升级而非整体报废。这种“为未来留白”的思维,正是当代室内装饰最珍贵的进步。

回望历史,从半坡彩陶的人面鱼纹到明清家具的榫卯结构,中国人对居住美学的追求从未停歇。而站在2025年的门槛上,我们拥有的不仅是千年文脉的滋养,更有科技赋能的无限可能。室内装饰,早已超越“美化”的原始使命,成为连接人、空间与时代的媒介。

所以,下次当你推开家门,不妨多看一眼那盏灯、那面墙、那块地毯——它们或许正默默讲述着一个关于你、关于这个时代、关于美好生活的全新故事。